COMO E QUANDO MEDICAR

– ou –

ENTENDA O QUE (NÃO) PENSOU O SEU PSIQUIATRA

(Por Paulo Urban, médico psiquiatra e Psicoterapeuta do Encantamento) urban@paulourban.com.br

“Quando esses propagandistas (representantes comerciais dos laboratórios e das indústrias farmacêuticas) me telefonam querendo agendar uma visita a fim de me deixar seus maravilhosos brindes, digo sempre a mesma coisa:

— Prazer o meu em receber sua visita, mas desde que seja para um simples cafezinho, ou ainda conversarmos sobre a vida, até porque, caso insista em deixar comigo qualquer material publicitário sobre psicotrópicos, esteja certo de que o mesmo será deliberadamente usado contra a indústria farmacêutica já no próxima aula que eu vier a ministrar sobre o tema.

… e assim já se vão 27 anos de soberana paz desde quando me formei, sem que tenha sido uma única vez importunado em meu consultório por essa gente”. (a publicação deste texto data de outubro/2016)

Advertência

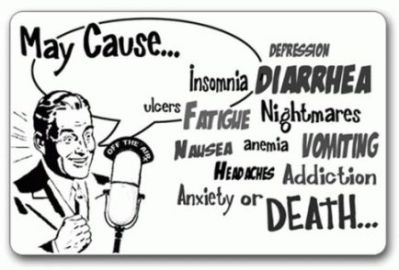

É preciso que se diga: medicações psiquiátricas não curam coisa alguma. Houvesse uma só droga que o fizesse, não haveria essa infinidade delas no mercado. Por outro lado, fique claro: absolutamente, não sou contra o uso de psicofármacos; estes, conforme o caso, fazem-se imprescindíveis no trato de determinadas patologias. Desde que administrados com diligência e na devida dose, cumprem aliviar o mal-estar de muitos que sofrem.

A grande questão é saber quando e como medicar, qual fármaco escolher dentre um universo de infinitas formulações que tem mais perfumaria e engodo que remédio de verdade. Ainda: uma vez eleita a droga a ser usada, como calibrar sua dose?

Tanto remédio assim, para quê?

O fato é que as prescrições descabidas são infinitamente mais comuns que as adequadas, isto porque a maioria delas nada mais faz que associar psicofármacos de diferentes classes terapêuticas, ou mesmo drogas similares entre si sem que haja necessidade para tanto. Prescrições assim, dessas que agregam diferentes substâncias, não só não trazem real benefício como ainda podem transformar o paciente num autômato embotado pelo excesso de medicação psicotrópica.

Vale dizer que grande parte das associações medicamentosas, ao contrário do que pretende o médico que as prescreve, acabam por revelar-se frustras, posto que os princípios ativos das drogas envolvidas podem neutralizar-se entre si; por outro lado, podem ainda constituir formulações absolutamente temerárias, uma vez que as substâncias envolvidas também sabem interagir de modo a potencializar seus efeitos, desencadeando assim toda uma série de fenômenos colaterais imprevisíveis, quando não graves quadros de intoxicação que podem levar até mesmo ao óbito.

Lembremos que quanto mais despreparado for o médico, mais este se põe a receitar prescrições compostas, não raro na relação de praticamente um remédio diferente por sintoma referido.

Alerto, pois, ao leitor desavisado, aceite ao uso de psicotrópicos:

1º) nenhum psicotrópico é inócuo (se seu médico lhe diz que determinada droga não causa efeitos colaterais, ele está mentindo) – (Vide nosso 1º Comentário, após as notas de rodapé), e

2º) quanto mais remédios psiquiátricos estiverem associados em sua prescrição, menos deve lá saber seu médico o que de fato anda fazendo. Nesses casos, todo cuidado é pouco: em vez de trocar sua receita, prefira antes trocar de médico.

Pois, é justamente por falta de estofo clínico, isto é, por desconhecimento da psicopatologia, que condutas incoerentes são inopinadamente tomadas e mais se confunde o médico em propor tratamentos sem sentido nem propósito, que mais danos causam aos pacientes que benefícios, propriamente.

As Classes de Medicações Psiquiátricas

Didaticamente, há 4 classes de medicações psiquiátricas:

1ª) os neurolépticos (ditos também antipsicóticos),

2ª) os antidepressivos,

3ª) os estabilizadores de humor, e

4ª) os benzodiazepínicos (também chamados de ansiolíticos); dentre estes incluem-se ainda os hipnóticos, cuja ação preponderante, mais do que aliviar a ansiedade, é a de induzir o sono.

À parte destas, uma 5ª classe especial reúne os estimulantes centrais, drogas em menor variedade de apresentação comercial e potencialmente mais perigosas, que só deveriam ser prescritas mediante o mais acirrado rigor. Inadvertidamente, porém, é justamente o oposto que ocorre, haja vista como, sobretudo, nossas crianças vêm sendo bombardeadas com o metilfenidato (a famosa ritalina), em que pese esta droga agir eminentemente sobre o hipotálamo, a ‘caixa preta’ do Sistema Nervoso Central (S.N.C.), por mecanismos ainda obscuros, não seguramente decifrados.

Pois bem, dentro de cada uma destas 4 classes há ampla gama de formulações farmacêuticas que, por sua vez, podem ser agrupadas entre si por semelhança de seus mecanismos de ação, a compor assim distintos subgrupos de psicotrópicos. E somente mediante critérios diagnósticos clinicamente bem pensados é que tais drogas, todas elas causadoras de inúmeros efeitos colaterais, deveriam ser prescritas.

A título de exemplo, grosso modo, imaginemos: ora, se estamos diante de um quadro psicótico, por óbvio o remédio a ser eleito para tratamento deva estar dentre os neurolépticos; se o caso em questão, porém, é uma depressão, faz-se evidente, deveríamos buscar dentre os antidepressivos a droga mais oportuna a ser administrada. Não obstante, nesse mundo insano em que vivemos, nem de longe é o que ocorre, até porque os psiquiatras andam mesmo cada vez mais distantes do soberano exercício de sua clínica e, por conseguinte, cada dia mais a serviço da indústria farmacêutica, permitindo deixar regrar sua prática conforme lhes mandam fazer esses malfadados “Manuais de Estatística e Diagnóstico”, os assim chamados DSM(s), diga-se de passagem, publicações absolutamente desprovidas dos elementos básicos e clássicos que caracterizam uma verdadeira psicoclínica, a dizer, um legítimo pensamento médico.

Sobre os tais DSM(s)

Procurando objetivar a descrição das patologias psiquiátricas, no intuito de ‘uniformizar o pensamento dos especialistas’ na área, esses Manuais pecam antes de tudo por conta de sua estéril proposta de diagnosticar por meio de tabelas e somatória de sintomas. Incapazes de considerar nuanças, inaptos em interpretar com propriedade os fenômenos do psiquismo, em sua abissal cegueira clínica, os DSM(s) são hoje o principal instrumento de trabalho da corrente psiquiátrica dominante ensinada na maioria das Escolas, comprometida com os interesses dos laboratórios, completamente submissa à ideologia de mercado. Produtos de uma psiquiatria utilitária, sedenta por diagnósticos rápidos, esses manuais não passam de pratos rasos diante da complexidade do psiquismo humano; é justamente por conta desses DSM(s) que o indivíduo acaba sendo desconsiderado justamente naquilo que tem de mais rico e sutil, haja vista serem tantos as matizes e os mistérios da alma. Mas que ingenuidade a minha! Vir falar de alma para uma psiquiatria mecanicista que há muito já vendeu a sua.

Procurando objetivar a descrição das patologias psiquiátricas, no intuito de ‘uniformizar o pensamento dos especialistas’ na área, esses Manuais pecam antes de tudo por conta de sua estéril proposta de diagnosticar por meio de tabelas e somatória de sintomas. Incapazes de considerar nuanças, inaptos em interpretar com propriedade os fenômenos do psiquismo, em sua abissal cegueira clínica, os DSM(s) são hoje o principal instrumento de trabalho da corrente psiquiátrica dominante ensinada na maioria das Escolas, comprometida com os interesses dos laboratórios, completamente submissa à ideologia de mercado. Produtos de uma psiquiatria utilitária, sedenta por diagnósticos rápidos, esses manuais não passam de pratos rasos diante da complexidade do psiquismo humano; é justamente por conta desses DSM(s) que o indivíduo acaba sendo desconsiderado justamente naquilo que tem de mais rico e sutil, haja vista serem tantos as matizes e os mistérios da alma. Mas que ingenuidade a minha! Vir falar de alma para uma psiquiatria mecanicista que há muito já vendeu a sua.

Redigidos pela APA (American Psichiatric Association) (*1), associação que congrega todo um colegiado composto de psiquiatras os mais afamados, incluindo professores ligados às principais universidades (por óbvio, gente não inocentemente formadora de opinião), os DSM(s) são ainda os mais eficientes garotos-propaganda da indústria farmacêutica. E já lá se vão cinco edições desde quando em 1952 esta excrescência foi criada. Integralmente patrocinada pelos laboratórios farmacêuticos que financiam seus congressos, estudos e pesquisas, a APA é braço forte a serviço da indústria química em seu perpetrado intuito de ‘inventar novas doenças’ que, uma vez oficializadas, tornem garantido o mercado dos remédios que precisam ser desovados mundo afora. (Para maior compreensão deste perverso modus operandi da APA em absoluta conivência com os laboratórios, vide nosso outro texto “Síndrome do Pânico, a Mentira dos Laboratórios”). – (Vide também nosso 2º Comentário, após as notas de rodapé)

Vale esclarecer: não existem doenças novas a não ser na infectologia, e estas se devem à mutação de vírus e bactérias. Talvez possamos ainda falar de algumas doenças novas na área da medicina do trabalho, em certas circunstâncias. Nas demais áreas da medicina, o que há de novo, dado ao avanço científico, são técnicas diagnósticas, jamais ‘doenças novas’, absolutamente(*2).

Hipócrates e a Clínica Esquecida

Dentre todos os professores de meu curso de graduação em medicina, saudoso me lembro de Dr. Walter Edgard Maffei (1905-1991), CRM 550, um dos fundadores do S.V.O. (Serviço de Verificação de Óbito) da cidade de São Paulo, em 1931. Além de médico hipocrático na verdadeira acepção da palavra, Dr. Maffei era chefe do departamento de Patologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Nosso currículo previa que tivéssemos aulas de autópsia a partir do 3º ano; porém, desde quando por curiosidade assisti a uma aula sua, ainda no 1º ano do curso, dado ao meu fascínio pelo mestre, pelos seis anos seguintes o acompanhei.

O professor mandara gravar em cada uma das lousas fixadas sobre as pias de autópsia o expressivo dístico latino Hic est locus ubi mors gaudet sucurrere vitae, de autoria de Carl von Rokitanski (1804-1878), patologista e humanista alemão, cuja tradução roga: “Este é o lugar onde a morte se ufana em socorrer a vida”.

Maffei fazia de seu local de trabalho um sagrado templo onde professava com arte e eloquência toda uma clínica de deduções a partir do cadáver. Desde a constituição física e sinais externos e internos que o corpo inerte apresentava, conforme a dissecção prosseguia, tudo era substrato a ser levado em conta a fim de diagnosticar-se a causa mortis, por sinal, muitas vezes, surpreendentemente distinta dos diagnósticos aventados e anotados no prontuário pelos médicos que haviam tratado o falecido. Nessas horas, o mestre nos lembrava da humildade que devemos ter diante de cada paciente que nos desafia com seu caso, e em complemento à máxima de Rokitanski, citava ainda outra que lera na Universidade de Medicina de Coimbra, quando por lá estivera a convite, a fim de ministrar algumas aulas: “A autópsia é o melhor sabão com que os médicos lavam suas bazófias!”(*3)

E nos mostrando o prontuário do autopsiado com enorme quantidade de exames laboratoriais a ele anexados, maioria dos quais desnecessária, Maffei bradava então uma de suas máximas: ‘Quem não sabe o que procura, não interpreta o que acha!’ Ou seja, justamente por não saber aventar com propriedade sua hipótese diagnóstica diante do paciente, é que a maioria dos médicos se põe logo a solicitar todo tipo de exames, como se estes pudessem raciocinar em seu lugar. E então, quando os resultados trazem certos dados alterados em relação à normalidade, menos ainda sabe o médico o que fazer com eles, haja vista que desde o princípio não tinha consigo o real motivo pelo qual solicitara toda aquela batelada de exames. E por melindrar diante dos ‘achados laboratoriais’, passa então o médico ao absurdo de pôr-se a ‘medicar não o paciente, mas seus exames’, assumindo assim condutas temerárias que em nada tratam a verdadeira patologia que para ele segue sendo um nebuloso mistério. Não por acaso tais exames são chamados de ‘subsidiários’ ou ‘complementares’, lembrava Maffei, posto serem antes instrumentos a corroborar ou a negar a hipótese clínica, jamais o carro chefe a ser seguido sem prévia linha dedutiva.

Analogamente à decantada frase de Maffei é que me expresso em relação aos colegas neuropsiquiatras adestrados desde a faculdade pelos DSM(s): Quem não sabe pensar a clínica, faz-se fadado a medicar sintomas. A dizer, sem a devida familiaridade com a psicopatologia, sem o domínio da arte de bem observar em sua complexidade o psiquismo humano, é que muitos colegas se põem subservientes aos ditames da APA, deixando-se subtrair pelo que lhes ditam esse famigerados Manuais, quando não, ainda mais grave, mal sabendo pensar e diagnosticar por si mesmo, aceitam acreditar nos contos da carochinha dos propagandistas dos laboratórios. Triste constatar, mas a classe médica, em seu desmedido apreço por valores completamente alheios ao verdadeiro espírito da profissão, parece mesmo estar ultimamente prestando seu juramento aos hipócritas, e não a Hipócrates (460-370 a.C.), Pai da medicina.

A propósito, foi Hipócrates quem cunhou o termo ‘clínica’, que em grego se diz klinicón e que literalmente significa ‘medicina ao pé do leito’. Quantos psiquiatras a exercem de fato hoje em dia? Quais são aqueles que permanecem o suficiente junto de seus pacientes a fim de bem observar as filigranas do psiquismo a ser compreendido? Quantos se propõem realmente a decifrar seus enigmas, a perscrutar sua mais secreta natureza?

Em que pese importe ao médico ter desde seu primeiro contato com o paciente uma ideia diagnóstica a seu respeito, em razão da qual já se sinta autorizado a assumir alguma conduta, cumpre lembrar que, em se tratando de psiquiatria, bem mais elucidador do que o olhar transversal sobre o indivíduo, será a longitudinal percepção dos fenômenos psíquicos que este apresente, em função do que virá a confirmação ou não da premissa inicialmente aventada. Haja vista o quanto as psicoses esquizofrênicas e esquizofreniformes (isto é, ‘à moda da esquizofrenia’, mas não ela, propriamente) se confundem em seus sintomas; o quanto as psicoses maníacas – que também requerem diagnóstico diferencial com as esquizofrênicas – podem ou não cursar com episódios depressivos graves (e só o tempo nos trará esta percepção); ou ainda, o quanto as neuroses em suas manifestações se camuflam entre si, exigindo que, a fim de bem elucidá-las, o psiquiatra saiba discernir seus diferentes tipos e respectivas etiologias.

Não obstante a complexidade disto tudo, quantos são os profissionais dispostos hoje em dia, nestes tempos em que se valoriza o utilitário em detrimento daquilo que tem alma e fundamento, a estudar os clássicos pensadores da psiquiatria, cujas descrições dos genuínos quadros psíquicos jamais se desatualizam, posto ser sempre o mesmo ser humano aquele que sofre e pede ajuda? Como prescindir da leitura de Emil Kraepelin, Carl Jaspers, Sigmund Freud, Carl G. Jung, Henry Ey e outros mestres? Lamentavelmente, porém, conforme os DSM(s) vêm tomando o lugar do verdadeiro e puro pensamento clínico, nesta época de valores trocados em que vivemos, a maioria dos colegas prefere beber do pires da mediocridade oferecido por esses manuais que ensinam o truque de diagnosticar sumariamente, consoante mera somatória de sintomas.

Pois, é justamente na contramão desse atropelo clínico que deve pôr-se o médico que, buscando ser simples, sabe ser sagrado o ato de ajoelhar-se ao pé do leito de seus pacientes na esperança honesta de ajudá-los e a fim de exercer sua arte. Só assim poderá o curador verdadeiramente observá-los, algo em tudo distinto desse frenesi em se firmar diagnósticos com base em tabelas, tão desprovidos de clínica quanto de alma e compaixão.

Como medicar (ou, como eu medico)

Como medicar? Tal arte será tanto mais eficaz e menos prejudicial ao paciente, quanto mais o médico siga ciente seu caminho: uma vez aventada a hipótese diagnóstica, cabe agora ao psiquiatra eleger (desde que seja necessário) a droga a ser administrada a seu paciente. Leia-se bem: ‘a droga’, não ‘as drogas’. Ocorre que minha experiência em psiquiatria me permite tranquilamente assegurar que bem melhor respondem ao tratamento os pacientes tratados com uma única droga tão somente. A partir da administração da droga escolhida, porventura não se observe a melhora esperada, de duas, uma: ou a droga em uso foi mal escolhida (e será preciso substituí-la) ou, embora acertada, faz-se necessário ajustar sua dose. E se ainda assim o tratamento não se revelar eficiente, mais provável é que o diagnóstico firmado esteja errado e precise, portanto, ser revisto. Por isso, experiência clínica é fundamental, não obstante os neuropsiquiatras da APA e seus cúmplices seguidores, a compor a classe psiquiátrica dominante nas Escolas, andem a cada dia mais esquecidos quanto ao que este nome, clínica, quer dizer.

Convenhamos, é antes de tudo prudente e mais seguro administrar uma única droga com vistas a tratar determinada patologia, e estar durante o tratamento em posse do critério de saber o que dessa substância podemos esperar, do que se pôr a medicar sintomas, associando por conta deles ansiolíticos a antidepressivos, neurolépticos a estabilizadores de humor, dois ou mais antidepressivos numa mesma prescrição etc.. isto sem falar dos casos em que ainda se acrescenta a essas prescrições um hipnótico aqui, outro ali, a fim de lidar com certas insônias decorrentes da própria interação medicamentosa, bem como das vezes em que se acrescentam à formulação original outras drogas em caráter meramente preventivo, a fim de abortar efeitos colaterais que, presume o médico, eventualmente possam surgir.

No confuso reino das prescrições compostas, na hipótese de que as coisas comecem a não dar bem, como irá saber o médico qual das drogas deva suspender, posto que várias delas se misturam? Quais seriam aquelas que estão a causar agora os efeitos colaterais indesejados, alguns, por sinal, completamente imprevisíveis, sequer listados na bula, decorrentes não de determinada droga específica, senão do ‘coquetel’ formulado? Temo pelo paciente sob os cuidados de médico assim. Como medicar, então?

Linha Unicista

Chegamos enfim ao cerne de nossa empresa, à razão que me trouxe a este texto. Primeiramente, rendo aqui minha sincera gratidão àquele que me ensinou a medicar, a administrar com critério e segurança uma única droga por indivíduo a ser tratado, bem entendido fique, desde que seja estritamente necessário medicar. Foi o psiquiatra romeno Dr. Carol Sonenreich (1923 – ). Formado pela Faculdade de Medicina de Bucarest, em 1949, por ocasião da ocupação de seu país pelos soviéticos, exilou-se primeiramente em Paris, de onde após alguns anos migraria para Londres, a fim de cumprir seu doutorado com brilhante tese sobre as assim chamadas encefalopatias. Bebi de sua clínica durante os três anos de residência médica em psiquiatria que cursei no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, serviço este do qual Dr. Carol já era chefe pelo mesmo número de anos que eu tinha de vida quando me tornei seu aluno. Expoente de uma psiquiatria de base existencialista, dotado de elegante pensamento clínico de cunho filosófico, Dr. Carol sempre me impressionou pela maneira tão profunda quanto humana com que discorria acerca dos quadros psíquicos, a professar com sabedoria a arte médica, razão pela qual sempre vi nele um verdadeiro Sócrates da psiquiatria.

Evidentemente, estranhei ao ouvi-lo pela primeira vez propondo à minha classe de residentes que assumíssemos a linha unicista de tratamento psicofarmacológico. Durante todo o meu curso de graduação e tempos de internato em psiquiatria, fora-me ensinado a associar remédios. Rara era a prescrição que elegesse uma droga apenas. Mas, se o mestre estava a dizer ser perfeitamente possível administrar um único remédio em vez de uma porção deles, ora, minha quase nenhuma experiência clínica de recém-formado mandava seguir à risca suas recomendações e, claro, ter o bom sendo de bem observar os resultados. Estes, para minha absoluta surpresa, logo se revelaram infinitamente superiores aos obtidos com as prescrições compostas que eu aprendera a formular nos bancos da faculdade.

Uma vez terminada a residência médica, já em posse de meu título de especialista em psiquiatria, por três anos trabalhei como médico concursado na rede pública municipal, sempre medicando meus pacientes segundo a proposta unicista. E assim prossegui fazendo pelos seguintes 13 anos em que trabalhei também na rede hospitalar particular. Destes, durante nove anos estive na Casa de Saúde de São João de Deus, que desde a sua fundação já adotava a linha unicista, haja vista seu diretor clínico ser também outro egresso da Escola de Dr. Carol. Em meu terceiro ano de serviço nesta Casa, fui nomeado diretor clínico dela, tinha eu meus 29 anos. E dirigiria o hospital pelos seis anos seguintes, sempre observando esta mesma linha terapêutica unicista, adotada unanimemente pelos médicos da Casa.

Meus anos de direção clínica

A experiência fala por si: eram 120 leitos ocupados em nossa Casa de Saúde, ano todo lotada face à demanda ser sempre maior que nossa humana capacidade de absorvê-la. E pontue-se que tínhamos o saudável hábito de dar altas hospitalares tão logo estas se mostravam viáveis, algo bem distinto do que ocorre, bem se sabe, em certas instituições do gênero que mais se assemelham a depósitos de doentes e almoxarifados de doenças crônicas do que a clínicas de saúde propriamente, adeptas que são das longas e intermináveis internações, do uso abusivo de ‘coquetéis’ de remédios e, inclusive, afeitas a todo tipo de desvio de função daquilo que se espera seja uma psiquiatria honesta.

E tratávamos de todos os nossos pacientes consoante a linha unicista: a cada paciente administrávamos uma única droga, salvo as raras exceções que ficavam por conta das intercorrências clínicas de momento. Até mesmo sem medicação alguma determinados pacientes eram mantidos, principalmente quando estes vinham de outros serviços já sob o uso de prescrições as mais absurdas, o que nos obrigava a primeiramente suspender toda e qualquer droga a fim de melhor observarmos o quadro psíquico em seu estado puro, isento dos sintomas não inerentes a ele próprio, senão decorrentes do uso de tanta medicação misturada. E quando, após completa faxina química, saltava-nos à vista o verdadeiro diagnóstico, quase sempre distinto daquele em função do qual tanta droga fora equivocadamente prescrita, era nossa vez então de escolher aquela que nos parecesse mais adequada a ser usada doravante, sem necessidade nenhuma de associá-la a qualquer outra.

E foi assim que, tendo assimilado o fundamental ensinamento do Dr. Carol, pus-me a manejar a terapêutica unicista em busca de alcançar por meio dela real benefício aos nossos pacientes. Também inspirado pelo alquimista Paracelso (1493-1541), grande médico hipocrático, cuja perpétua máxima Sola Dosis Facit Venevum (Só a dose faz o veneno) mandei gravar no cabeçalho de todos os meus receituários desde quando me formei, foi que resolvi então acrescentar algo pessoal a essa prática unicista: “uma vez eleita a droga, encontre-se, pois, sua menor dose eficaz terapêutica”.

Traduzindo: se escolho tratar uma psicose com risperidona, por exemplo, e a bula me informa que a dose terapêutica desta substância se encontra entre 4 e 8 mg/dia, tão logo o quadro crítico estabilize-se, passo então a diminuir gradativamente a dose diária oferecida, buscando assim encontrar a menor dose possível que mantenha sem prejuízo o tratamento.

Claro é, entretanto, que manobra assim só pode ousar o médico que pratique a clínica, a dizer, aquele que se propõe a estar com seu paciente o quanto for preciso no intuito de bem acompanhar sua evolução. Ora, se posso tratar perfeitamente com 2mg/dia um paciente, por que administrar-lhe 4mg/dia ou mais, conforme a bula (que não pratica a clínica) recomenda? Qual o sentido das doses maiores quando outras menores já se provam terapêuticas? Se com 2mg/dia, diligentemente acompanhando o paciente, este segue bem, por que não baixar então a dose para 1mg/dia e seguir estritamente observando-o?

E foi assim que descobri que não apenas é perfeitamente possível tratar os pacientes com uma única droga, como esta deve ser prescrita em sua ‘mínima dose eficaz’. Tais ‘doses mínimas eficazes’, a propósito, não tardei constatar, acham-se invariavelmente abaixo daquelas que não inocentemente nos propõem os fabricantes. Em alguns casos, inclusive, depois de mantida por algum tempo a mínima dose terapêutica, até mesmo a posologia de uma dose única em dias alternados pode ser alcançada; liberdade esta, entretanto, que será mais firmemente conquistada quanto mais os pacientes nos depositem sua preciosa confiança, sem a qual nenhum modelo clínico alcança êxito.

Com isso faço valer outra das perpétuas máximas de Paracelso, propriamente seu lema de vida: Alterius non sit qui suus esse potest (Aquele que pode ser o que é, que não se perca em seguir os outros). Por isso exerço a meu modo minha clínica, e por ser soberana, não permito que DSM algum, menos ainda esta excrescência chamada APA, venham querer cantar de galo em domínio que por legitimidade é exclusivamente meu. E é assim que desde quando me formei, sigo sem dar ouvidos ao que pregam os propagandistas desses laboratórios químicos que, bem sabemos, visando lucrar sem escrúpulos, têm por hábito a mentira.

Vale ainda esclarecer: os psicofármacos só penetram no S.N.C. quando ultrapassam a barreira hemato-encefálica, estrutura esta de máxima importância funcional, cuja natureza histológica, em pleno século XXI, ainda sofre discussões. Pois, é esta barreira que dificulta o acesso e, por conseguinte, a ação dos psicotrópicos diretamente sobre o encéfalo, protegendo-o, sobretudo, da toxicidade a cada psicofármaco inerente. Como a maioria destes não é administrada por via endovenosa, mas por meio de drágeas, cápsulas ou comprimidos orais, a droga ainda deve transpor primeiramente a barreira intestinal para que, uma vez absorvida pela corrente sanguínea, possa então vencer a barreira hemato-encefálica e, finalmente, atuar sobre o S.N.C.

Os metabólitos psicoativos dos psicotrópicos, todavia, só se deixam transportar aos tecidos nervosos centrais desde que estejam devidamente ligados às albuminas plasmáticas, proteínas bioquimicamente apropriadas para isso. Nisso reside outra natural defesa de nosso organismo, haja vista que tais proteínas rapidamente se tornam saturadas, impondo logo um limite ao aporte de drogas ao cérebro, evitando, destarte, que haja impregnação medicamentosa e/ou intoxicação central. Todo o excesso, sem proteína disponível à qual possa se ligar, acaba sendo catabolizado pelo fígado (parte pelos rins) para em seguida ser excretado junto à urina e às fezes. Só este fato, inclusive, já põe em xeque essa descabida prática de se associar várias drogas diferentes numa mesma prescrição, mesmo porque maior parte das drogas será desperdiçada, expulsa do organismo. Nem sempre, porém, nossos processos metabólicos são mais competentes que a temerária associação medicamentosa. Daí o perigo dessas prescrições compostas, capazes de deflagrar mais rápida e intensamente uma série de graves efeitos colaterais, desde intoxicações nefro-hepáticas e impregnação do S.N.C. por metabólitos tóxicos próprios aos neurolépticos, até sedação excessiva e parada respiratória por depressão dos núcleos bulbares etc, com considerável risco de morte, inclusive.

Reflexões quanto à conduta médica

Creio que duas simples perguntas devam sempre ser feitas pelo psiquiatra antes que se atreva a medicar quem quer que seja:

1ª ‘Fosse minha mãe a paciente, eu lhe daria este remédio?’

2ª ‘Fosse o paciente um filho meu, eu lhe receitaria isto nestas doses?

Pois, é preciso ter em mente que o sagrado ato de medicar exige cuidados e critérios que infelizmente faltam à maioria dos profissionais. É como roga um dos mais importantes aforismos de Hipócrates: Primum non nocere, a dizer: ‘Antes de tudo, não prejudicar’. É como o pai da arte invoca o compromisso ético de não se administrar droga alguma que não seja realmente necessária e no sincero propósito de beneficiar o paciente. E por seguir estritamente este princípio desde quando me formei é que muito mais os pacientes me procuram para que juntos possamos fazer uma faxina em suas respectivas prescrições, via de regra compostas por várias drogas misturadas e em dosagens bem acima do adequado.

Vale retomar a primeira assertiva deste texto, que adverte quanto à tolice da propalada crença de que medicações psiquiátricas possam mesmo curar alguma coisa. Muito acima da relativa importância dos psicotrópicos estão as experiências e aprendizados que cada indivíduo tem quanto às suas próprias doenças; estas sim, muito mais que os remédios, cumprem nos colocar no verdadeiro caminho da cura. E quando quer que determinada cura se opere, em que pese possa o médico ter servido à sua função, vale lembrar que estas se dão antes de tudo por conta de recursos legítimos que cada indivíduo acaba por encontrar dentro de si, até porque doentes embora sofram, bobos não são, e não há quem não aprenda coisas importantes com a própria doença. Por isso é fundamental a psicoterapia, absolutamente mais importante e curativa que os remédios, não obstante estes possam ser em certos casos de fato necessários.

Enfim, vivemos uma época atribuladamente caótica em que uma nociva troca de valores impera em todos os setores de nossa sociedade. Se medicina para mal assim existe, por certo não será esta que em seus arroubos de grandeza também adoeceu no transcorrer dos últimos dois séculos. Conforme distanciamo-nos da mãe natureza e nos apartamos das coisas mais simples da vida, mais nos perdemos no labirinto das futilidades que inventamos a fim de preencher nosso vazio existencial. Nestes tempestuosos tempos, a cada dia menos inclinado à prática do silêncio e mais esquecido de seu sagrado mundo interior, o ser humano lamentavelmente tem preferido o ruído das coisas estéreis e o atropelo das necessidades sem sentido às virtudes que deveria professar. E é a fim de lidar com as mazelas da própria existência, ao mesmo tempo procurando fugir dela, que muitos recorrem às prateleiras das farmácias na esperança de ao menos paliativamente aliviar sua angústia.

O fato é que essa psiquiatria mercantilista ensinada nas Escolas muito pouco ou quase nada tem a oferecer de verdadeiramente honesto aos indivíduos que sofrem, por isso põe-se perplexa diante dos fenômenos da alma que ela mesma se recusa a enxergar. Ora, se a maioria dos psiquiatras não sabe sequer lidar com a própria angústia, como querer possam vir a lidar com a angústia alheia? Por isso muitos se limitam a esconder suas incapacidades por trás de receitas compostas, tão mais cheias de remédios quanto menor o estofo daquele que as prescreve.

Na contramão da corrente dominante, fazendo ainda questão de não pertencer à associação de psiquiatria alguma, prossigo em meu caminho clínico, eminentemente artesanal. É ele que me permite desafiar à plena voz os laboratórios para que sintetizem um dia a tão sonhada droga capaz de curar a angústia humana. E na certeza de que este dia jamais será, professo minha crença no único remédio verdadeiramente puro e sem contraindicação alguma, capaz de curar as chagas mais terríveis e profundas, que não é outro senão o amor. Só ele cura alma e coração, e sua lição é a melhor medicina que devemos todos os dias nos esforçar por aprender e praticar.

Porque “Sem amor, o médico não é nada”, também dizia Paracelso. Sem o exercício da compaixão, de nada vale o douto saber; sem que antes se entregue ao trato humanitário, como irá servir o médico de instrumento de cura?

Neste sentido é que me recuso a seguir a turba. Por isso faço as coisas exclusivamente do meu jeito, que não é outro senão aquele que me põe, sobretudo, em perfeita paz com minha consciência.

Paulo Urban, Outubro, MMXVII

______________________________________

NOTAS:

(*1) APA: sigla de American Psychiatric Association; diga-se de passagem, um nome tão inadequado quanto megalomaníaco, a denunciar por si só esse caráter imperialista de uma sociedade caduca, imersa em sua própria crise de valores, haja vista ser a América imensamente maior (também mais saudável e mais feliz) que os Estados Unidos tão somente. Associação Estadunidense de Psiquiatria, pois, deveria ser seu nome mais correto, e USPA a sua sigla: United States Psychiatric Association.

(*2) As assim chamadas ‘Síndrome do Pânico’, ‘Déficit de Atenção’ (DA), ‘Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade’ (TDAH), são nomes impactantes com os quais os médicos e os laboratórios rebatizam antigos quadros já descritos na psicopatologia, para que assim tenham como descarregar no mercado suas fabulosas drogas. Logo mais, conforme estas doenças novas fiquem velhas, outras ‘novas doenças’ estarão sendo criadas com esse mesmo propósito.

(*3) Bazófias: o termo, que se escreve com ‘z’ segundo o Acordo Ortográfico, mais comumente usado em Portugal, traduz uma ‘vaidade excessiva e sem fundamento’, ou ainda o ‘comportamento afetado daquele que fala e se gaba de si, dos que chamam atenção pela presunção assumida’.

Comentário I

A ‘Inocente’ Dipirona e nosso ‘Amigo’, o Paracetamol

Uma simples dipirona, comumente usada para aliviar a dor e abaixar a febre guarda o perigo de reduzir a quantidade de glóbulos vermelhos e brancos do sangue, além de seus elementos figurados, as plaquetas, podendo levar à severa anemia e imunodeficiência, também a quadros hemorrágicos. Certos indivíduos podem ainda desenvolver choque anafilático por conta de seu uso, principalmente os asmáticos, razão pela qual sua comercialização foi proibida nos EUA e na Austrália. No Brasil, entretanto, pode ser comprada até mesmo sem receita.

O paracetamol é outro lobo disfarçado de cordeiro. Sua dose terapêutica é extremamente próxima da dose tóxica: 4 gramas ao dia, (ou 1 único grama, se tomado de uma vez). Ou seja, bastam dois comprimidos de 750mg tomados de uma só vez para que parte desta droga se deposite no parênquima hepático sob a forma de N-acetil-p-benzo-quinona imina (NAPQI), um produto tóxico decorrente do metabolismo do paracetamol. Não só lesões hepáticas irreversíveis podem advir daí, como o fígado fica sujeito a entrar até mesmo em falência por cirrose medicamentosa, complicação, a propósito, cada vez mais comum em nossos dias de overdoses e prescrições descabidas.

Comentário II

O Escabroso Caso da Quetiapina

É bom que se diga: grande parte das novas drogas sintetizadas pelos laboratórios chega ao mercado sem os devidos estudos que comprovem sua real eficácia, ou, pior, mediante a criminosa ocultação dos dados das pesquisas que provam sim o seu contrário, ou seja, a total ineficácia das mesmas. Muitos estudos são maldosamente ocultados, especialmente quando listam os tantos malefícios e efeitos colaterais que tais ‘novos remédios’ podem vir a causar.

Um dos casos clássicos desse desmando é a Quetiapina, um neuroléptico comercializado sob o nome de Seroquel, fabricado pela AstraZeneca, laboratório britânico. Imediatamente após sua aprovação pela FDA (Food and Drugs Association), em 1997, vários trabalhos já mostravam sua perigosa interação com uma dúzia de outras drogas. Pesquisadores da Cleveland Clinic, por exemplo, estudando a quetiapina, já apontavam por essa época que sua ação sobre a atividade elétrica cardíaca poderia ser, inclusive, fatal. Mesmo assim, foi ela a droga mais vendida nos E.U.A. em 2010, chegando a arrecadar mais de 5 milhões de dólares de lucro só neste ano. Tão forte foi a propaganda falsa alardeada a seu respeito, que o Departamento de Justiça para a Juventude da Florida, chegou a comprar milhões de comprimidos dela para serem administrados em ampla escala a crianças pobres.

Já no ano seguinte, 2011, entretanto, sem fazer alarde algum, uma vez confirmadas as devastadoras suspeitas que há mais de uma década apontavam a quetiapina como uma verdadeira bomba capaz de matar por parada cardíaca, a FDA aceitou emitir nota aconselhando tibiamente que ela fosse ‘evitada’, principalmente quando associada àqueles outros 12 remédios que se lhe mostraram proibitivos.

Processado pelo Ministério Público, o laboratório foi condenado a pagar US$ 515 milhões por ter inflado o preço da droga, perfidamente alegando que a mesma podia ainda aliviar os efeitos colaterais de vários tipos de câncer (outra deslavada mentira), bem como por ter tentado fazer da quetiapina uma panaceia a ser usada tanto no tratamento das demências, especialmente o Alzheimer, quanto no tratamento do estresse pós-traumático, e ainda contra as depressões, para as quais a droga se mostrou, muito pelo contrário, imensamente prejudicial. A empresa foi ainda condenada por ter remunerado ilegalmente vários médicos pelas Universidades mundo afora, para que receitassem e promovessem sua mais nova ‘menina dos olhos’. Mesmo assim, no cômputo geral, a AstroZeneca mais lucrou do que perdeu com a quetiapina em termo de milhões nesse seu perpetrado crime de lesa-humanidade.

Boa tarde ! Adorei a palestra ministrada no Espaço Sírius, Atibaia. O material disponibilizado nesse espaço, site, está maravilhoso, aprendemos muito. Abraço carinhoso, Cleriana